ウサギのコクシジウム感染による下痢について紹介します。

一昔前は蔓延していたこともあったようですが、近年ではかなり少なくなりました。むしろ珍しい病気です。

それでも、一部でコクシジウムが流行している話を聞くこともあります。

ウサギのコクシジウムには、腸内にいるタイプと、肝臓にいるタイプに大きく分かれます

今回は腸内のみに感染するタイプ、腸コクシジウム症の紹介です。

Contents

原因 コクシジウムとは

ウサギの消化管に感染している寄生虫の一種です。

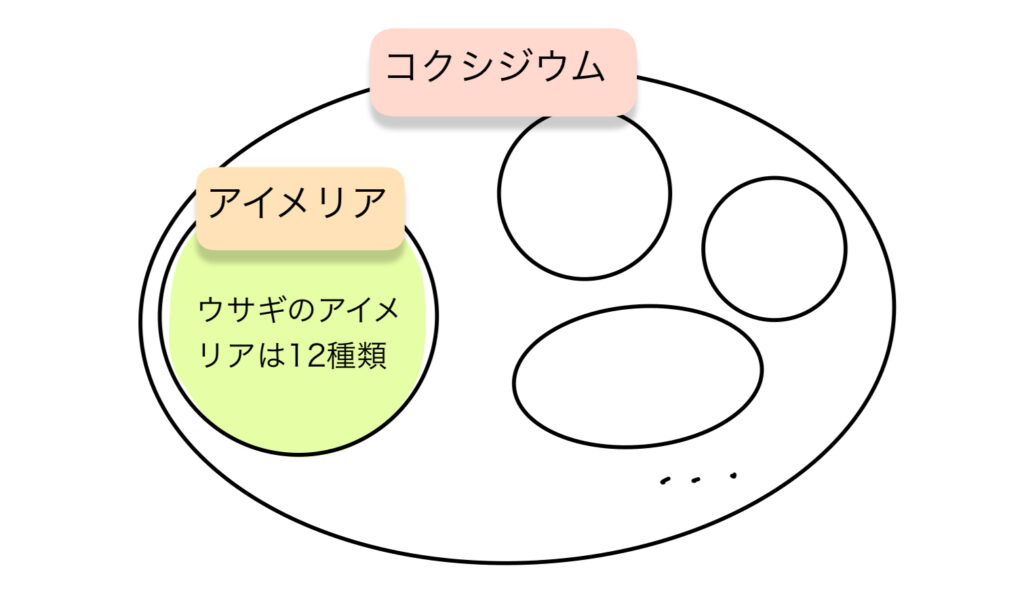

ウサギに感染するものは、コクシジウムの中のEimeria (アイメリア)という区分になります。そしてさらにその中にたくさんの種類がいます。

ウサギでは12種類が知られています。

| Eimeriaの種類 | 病原性 |

| E.intrstinalis | 強い |

| E. flavescens | 強い |

| E. irresidua | 中 |

| E. magna | 中 |

| E. media | 中 |

| E. piriformis | 中 |

| E. perforans | 低 |

| E. exigua | 低 |

| E. vejdovskyi | 低 |

| E. coecicol | なし |

治療においてこれらの種類を特定することはあまりありません。(顕微鏡で見るだけじゃ分からないのです)

治療法は大まかには同じです。

症状

成長したウサギではコクシジウムに対して抵抗力があるため、感染していても無症状であることが多いです。

特に発症しやすいのは、6ヶ月以下の若齢のウサギさん。中でも離乳期は致死率が高いです。

寄生虫の卵(オーシスト)を口から摂取することで感染してしまいます。

感染したウサギさんの硬便(盲腸便にはオーシストは含まれないらしい)を食べると感染するということです。

また、この寄生虫卵はとても強い耐性をもつので念入りに消毒しましょう。しかし、乾燥には弱いので消毒させた後はよく乾かしてください。

腸コクシジウム症では、日和見感染で大腸菌が増殖し、細菌による腸炎を起こすこともあります。

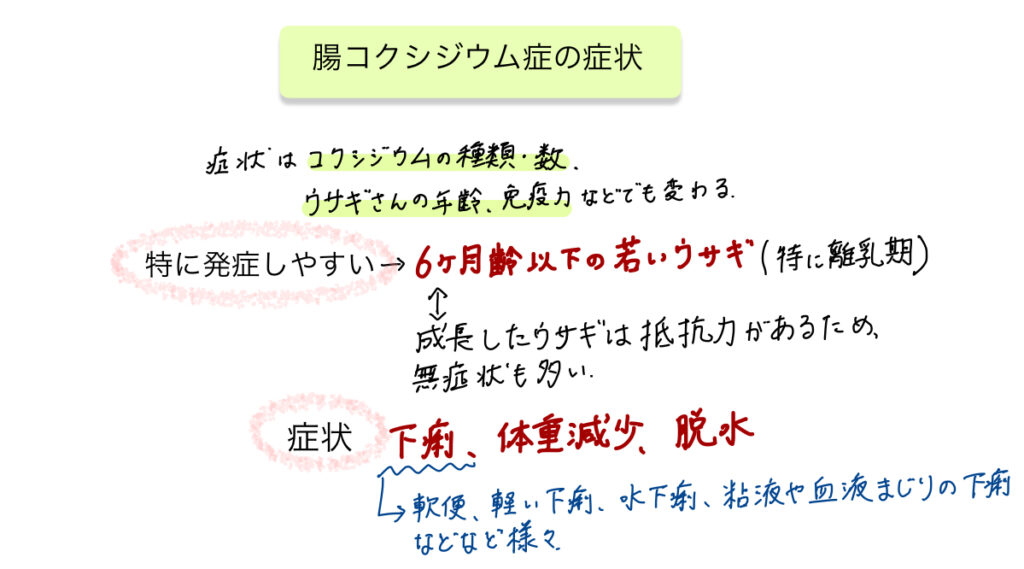

症状は、コクシジウムの種類、数、ウサギさんの年齢などにもよります。

そのため、命に関わるような重症になることもあれば、症状が出ない場合(不顕性感染)まで様々です。

具体的な症状は、下痢、体重減少、脱水。

下痢の性状はコクシジウムの種類によって軟便、軽い下痢、水下痢、粘液や血液の混じった下痢などがあります。下痢がひどい場合は腸重積になることもあります。

アイメリアの数種類の同時感染や、細菌、ウイルスが重複して感染することも多いため、ほんとうに様々です。

症状が起こりやすい要因

- 6ヶ月以下の若齢ウサギさん

- 蜜飼い、不衛生、ストレスに晒されている

- 免疫が十度に落ちている(高齢ウサギも含む)

検査

便検査です。

便の中にいる寄生虫の卵を発見します。

しかし、感染したばかりの時はまだ便に卵が出てこないことも。

その期間は大体2−12日と言われています。

また、たくさん虫卵が検出されるほど症状も強いことが多いと言われてます。

そして上記のようにたくさんの種類のアイメリアが存在しますが、見た目はほぼ同じ。

基本的に治療方法は同じになるため、アイメリアのどの種類かわからないまま治療をすることがほとんどです。

治療

基本的にはお薬などによる内科治療です。しかし、再感染を防ぐための環境面の消毒もお忘れなく。

内科治療

寄生虫の駆虫薬を飲むことになります。

また、下痢による脱水などがある場合は点滴、食欲が落ちている場合は強制給餌などを行うこともあります。

下痢についはコクシジウムが直接的な原因となっていることもあれば、腸内細菌の乱れが原因であることもあるため、抗生物質(細菌にきく薬)を同時に使用していくことも多いです。

忘れちゃいけない、環境の消毒

うさぎさんがしっかりお薬を飲んで治療をしていても、衛生管理を怠っていてもどんな治療も意味をなさなくなってしまいます。

便の中のコクシジウムの卵を口から摂食すると再度感染します。

他のうさぎさんに対しての感染を防ぐのはもちろん、自分で出した便からの再感染を防ぐ必要もあります。

この寄生虫の卵は、便に出てきてから2日以上経過しないと感染しません。

※なので盲腸便を食べることでは感染しません。

そのため、毎日きちんとした消毒を心がけることで自分の便からの再感染を防ぐことはできます。

トイレ掃除は毎日行い、汚れた床材、牧草などは交換しましょう。

この寄生虫の卵はとても強い耐性を持ちます。しかし、乾燥には弱いので消毒させた後はよく乾かしましょう。

まとめ

- コクシジウムは最近ではめずらしい😷

- 子うさぎの下痢というイメージです

- コクシジウムの種類のよっては重篤な症状

症状

- 下痢、脱水、元気食欲↓

検査

- 顕微鏡で便を見る便検査で見つけます

治療

- 飲み薬や注射

- 環境の消毒もお忘れなく。

コメント