コクシジウムとは、ウサギに寄生するとても小さな寄生虫の一種で、腸コクシジウムと肝コクシジウムの2つのタイプがあります。

前回の記事で、ウサギの腸に寄生して、子うさぎに下痢を引き起こす、腸コクシジウム症について紹介しました。

腸コクシジウムについては以下の記事をどうぞ。

腸コクシジウムはウサギの消化管によく感染している一般的な寄生虫です。いくつか種類がいて、病原性がないものから比較的高いものがいます。

それに対して、ウサギの肝臓に寄生する肝コクシジウムは比較的病原性が高い寄生虫で1種類のみです。

ただ、腸コクシジウムと同様に、最近ではほとんど一般的に見られることはなくなっているようです。

肝コクシジウム症について

原因となる寄生虫はコクシジウムという大きな括りの一つの種類のEimeria.stiedaeです。

ウサギの肝臓(胆管上皮)に寄生し、その病原性はやや高いです。

ウサギへの感染

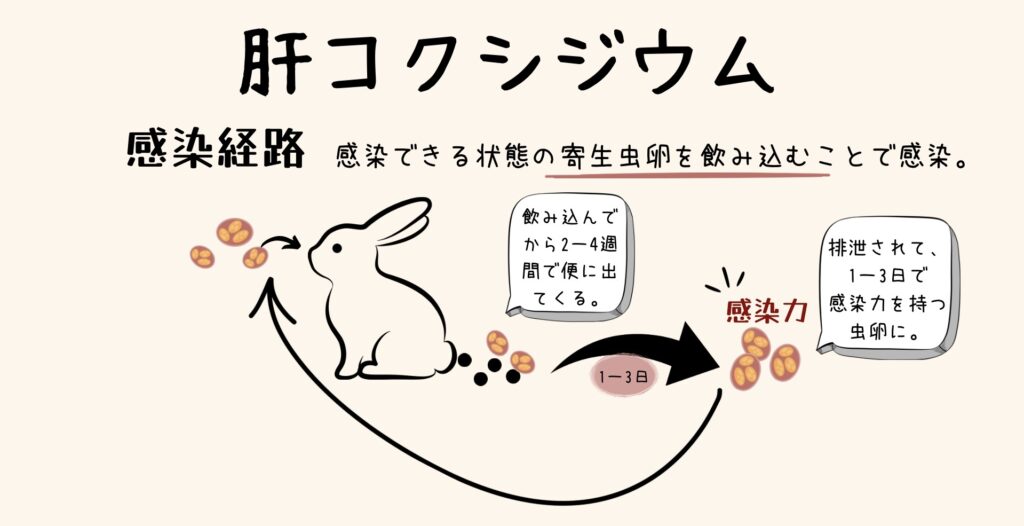

感染できる状態の寄生虫の卵(胞子形成オーシストといいます)を口から摂取することで感染します。

うさぎに飲み込まれた卵は、小腸で孵って(脱嚢)、リンパ管や血管を介して肝臓(肝臓の胆管上皮細胞)へ移動します。

胆管の上皮の中で卵が作られ、胆汁を経て便の中に排出されます。

はじめて感染してから2〜4週間で便の中に虫卵が出てきます。(つまり、感染してから2−4週間で他のウサギへの感染源になるということです。)

虫卵が排泄された直後は感染力を持ちませんが、1−3日で感染力をもつ虫卵になります。

症状

成長したウサギでは発症することは稀とされています。

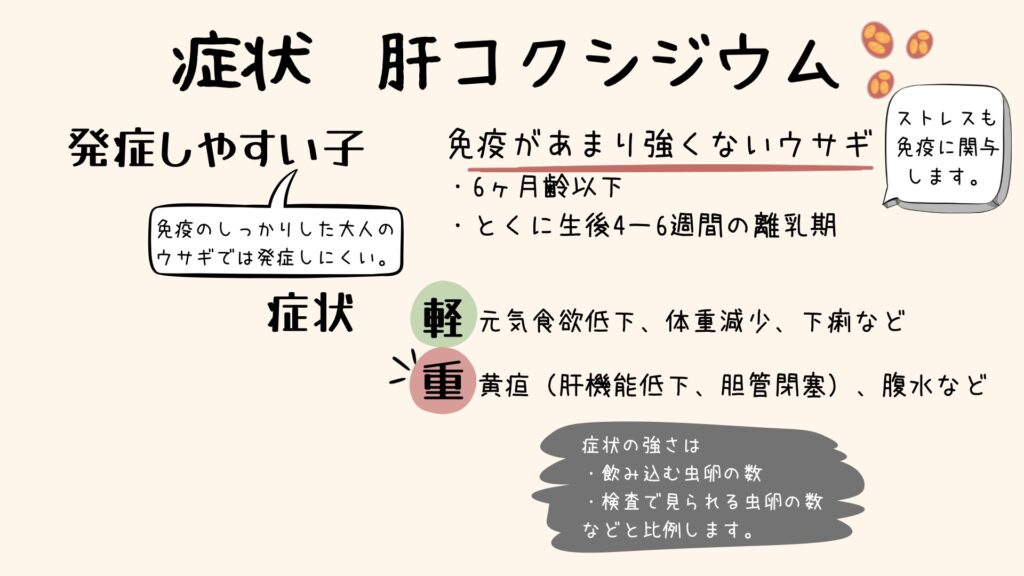

免疫が低いウサギで症状が強く見られやすいです。

主に6ヶ月齢以下で、とくに生後4〜6週間の離乳期のウサギでは発症が多く見られます。

そして離乳期のうさぎでは致死率も高いです。

症状は、飲み込む寄生虫の卵(オーシスト)の数と比例する傾向があります。

また、便中に出てくる虫卵の数にも関連します。

感染数が多い、重度な感染では若齢のウサギでは死亡率が高いです。(40〜80%の致死率)

一方、感染していてもストレスがなく、衛生的な環境(虫卵が少ない)で飼育されていることで、感染していても生涯無症状である可能性も。

軽度な症状としては、元気食欲不振、体重減少、便の異常(下痢など)が見られます。

感染が重度な子では肝機能低下、胆管閉塞、黄疸、腹水が認められることもあり、致死的です。

免疫力のしっかりした大人のうさぎでは、感染しても免疫が成立して症状を示さないこともあります。

検査

一般的には糞便検査で、便中の虫卵(オーシスト)を検出します。

便中に出てくる虫卵の多さは症状の強さにも関連します。

また、血液検査にて肝臓に関連した数値(ALT、AST、ALP、GGT、Bil)などにより肝障害が示されることや、超音波検査にて肝腫大や腹水が見られることもあります。

本当に肝コクシジウムが感染していることを確かめるには、便をPCR検査をするか、実際に肝臓にコクシジウムがいることを病理で確認する必要があります。

基本的には、糞便検査、血液検査、(±超音波検査)など複合的に検査をして大まかに診断し、治療に入ります。

治療

治療は、仲間である腸コクシジウムと基本的には同じです。

お薬の投薬などの内科治療と環境面の消毒です。

完治すると生涯にわたって強力な免疫が獲得されます。

内科治療

コクシジウムに対する飲み薬で治療していきます。抗生剤の一種ですが、ウサギのお腹には優しい物になります。

下痢による脱水などがある場合は点滴、食欲が落ちている場合はうっ滞の治療も行なっていきます。

また、腸コクシジウムとは異なり、肝コクシジウムは肝臓にも悪影響を出すため肝臓の保護薬も追加します。

忘れてはいけない、環境面の消毒

うさぎさんがきちんとお薬を飲んで治療をしていても、衛生管理がされていなければ、便の中の虫卵を繰り返し飲み込んでしまい、どんな治療も意味がなくなってしまいます。

自分の便の中のコクシジウムの卵を口から摂食すると再度感染します。

他のうさぎさんに対する感染を防ぐのはもちろん、自分で出した便からの再感染を防ぐ必要もあります。

この寄生虫の卵は、便の中に出てきてから1日以上たたないと感染しません。

なので、毎日きちんと消毒することで自分の便を介する再感染を防ぐことはできます。

そのため、トイレ掃除は毎日行い、汚れた床材、牧草は交換しましょう。

この寄生虫の卵はとても強い耐性を持ちますが、乾燥には弱いため、消毒後はよく乾かしましょう。

また、一般的な消毒薬(アルコールや塩素系など)は効きません。効果的な方法は熱湯消毒です。

まとめ

- 肝コクシジウム症は最近では珍しい。

- Eimeria. stiedaeという種類です

- ウサギの肝臓に寄生します。

症状

- 成長したウサギでは発症することは稀.

- 免疫が不十分な6ヶ月齢以下のうさぎ発症しやすい

- 元気食欲不振、体重減少、下痢などから、重度感染では肝機能低下、胆管閉塞、黄疸、腹水

検査

- 糞便検査、血液検査、±エコー検査など

治療

- 内科治療だけでなく、環境面の消毒も必須

最後までお読みいただきありがとうございました。

読者のあなたがこの記事から何かしらのヒントや情報を得てくださり、少しでもお役に立てたなら幸いです。

他にもウサギの飼育から心理、病気についてまでさまざまなことについて記事を書いています。今後もより良い情報を提供できるようになる努力してまいります。

獣医師 たけちよ

コメント